Solunto, insieme a Mozia e a Panormo, è una delle tre città fondate dai Fenici in Sicilia fra l’VIII e il VII secolo a.C., nello stesso periodo in cui sulla costa ionica aveva inizio la colonizzazione greca. Della città conosciamo il nome greco, ma di origine semitica, Soloeis, Solous, che significa “la roccia”, e la sua traduzione latina Solus, Soluntum. L’originario toponimo fenicio è invece forse riconoscibile nell’etnico “k f r”, “villaggio”, che compare in esergo in emissioni monetarie in bronzo e argento della fine del V sec. a.C. Tucidide narra che all’arrivo dei Greci in Sicilia i Fenici si ritirarono nelle tre città di Mozia, Solunto e Panormo, fidando nell’alleanza con gli indigeni e con gli Elimi e nella vicinanza con Cartagine.

L'insediamento

L'insediamento di Solunto

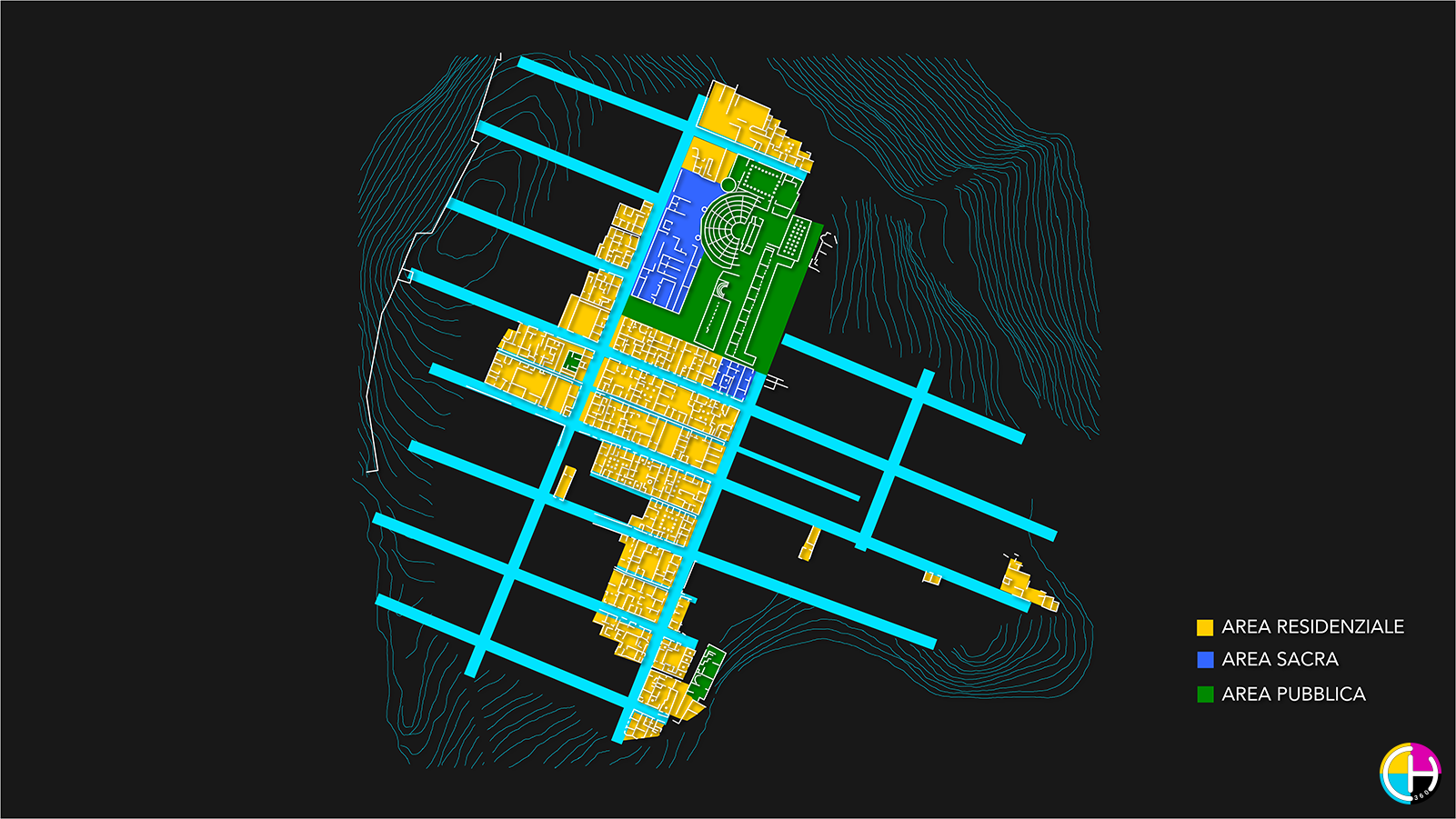

Come ci narra Diodoro Siculo agli inizi del IV secolo il più antico insediamento soluntino, che gli scavi hanno localizzato sul promontorio di Sòlanto, venne distrutto da Dionisio I di Siracusa, durante la guerra scatenata contro l’elemento punico di Sicilia. La ricostruzione della città sulle pendici del Monte Catalfano si colloca tra il 367 a.C., data della stipula del trattato di pace tra Siracusa e le città puniche sconfitte, e il 307, quando nella nuova Solunto poterono acquartierarsi le milizie agatoclee reduci dalla spedizione in Africa, secondo quanto riferito ancora da Diodoro. Diodoro Siculo narra anche che, durante la prima guerra punica, Solunto si arrese ai Romani (254 a.C.), Cicerone la nomina tra le civitates decumanae che subirono le vessazioni di Verre.

L’ultima fonte storica relativa alla vita della città è un’epigrafe dedicata dalla Respublica Soluntinorum a Fulvia Plautilla moglie dell’imperatore Caracalla, databile tra il 202 e il 205 d.C., anno in cui Plautilla fu relegata in esilio a Lipari. Insieme ad alcune monete di Commodo (180-192 d.C.) l’iscrizione è una delle ultime testimonianze di vita della città, che sembra essere stata volontariamente abbandonata dai suoi abitanti a partire dagli inizi III sec. d.C., in parallelo alla crescente ruralizzazione del territorio tipica dell’età tardoantica. Il toponimo Soluntum è attestato in seguito sia nell’Itinerarium Antonini, fonte itineraria della metà del III sec. d.C., sia nella più tarda Tabula Peutingeriana, che ricorda tale tappa lungo il percorso della strada consolare (via Valeria) che in epoca romana univa Messina a Lilibeo attraversando tutta la costa settentrionale della Sicilia. Ancora nel VII sec. d.C. l’Anonimo Ravennate registra nella sua “Geografia” la località di Solantum, nome con il quale in età moderna si identifica il promontorio. Il periodo tardoromano e l’epoca arabo-normanna sono contraddistinti da un vuoto pressoché totale di informazioni.

Alcune monete di età bizantina e due lucerne di epoca tardoromana recuperate presso Porticello alla fine dell’800 sembrano indicare una parziale frequentazione altomedievale alle pendici dell’antica città punico-romana. Secondo una suggestiva ipotesi di Michele Amari presso la tonnara di Sòlanto si potrebbe identificare il sito di As Sabikah (“la rete”), ricordato dal geografo arabo Edrisi, che riproporrebbe il significativo “ritorno” del nucleo altomedievale sul luogo della originaria colonia fenicia. E proprio il promontorio di Sòlanto, con la tonnara, il porticciolo e il castello, edificato alla fine del XIV secolo, divenne in seguito il centro dell’omonima “baronia”, roccaforte dell’aristocrazia locale e perno della florida economia del territorio sino al ‘700.

© 2025 ArcheoTourSolunto | Design by I’m Beatrice Obert